2020年寒假注定是个不平凡的假期,奋斗在疫情一线的英雄们光辉的背影,震撼着所有人的心灵,其中青年的脊梁更是撑起了一片天地。特殊时期,大夏书院的学子们也在重新思考着青春的意义。在保障自身与他人安全的前提下,大夏学子在红色精神追溯、美丽中国建设、职业生涯探寻、母校感恩回馈等领域不断进行实践探索。

4月29日下午,33个实践项目以线上云答辩的形式进行展示。本次答辩分为三个分会场,校团委常委、软件工程学院团委书记朱丹,教育学部团委书记白雪源,物理与电子科学学院团委书记王元力,大夏书院团委书记曹安琦、团委副书记杜源恺、实习辅导员桂骏担任答辩评委。

追溯红色精神

从沿海到内陆,社会实践承载着红色精神,激发了青年对历久弥新的红色精神的重新认知。

《浙江绍兴红色景点寻访与调研》项目近距离接触那些逐渐被遗忘的红色景点,分析其冷门原因,并提出发展建议,使红色精神在传承中永远年轻。

《以会宁县为例看革命老区的红色文化发展》项目通过查询资料、采访民众、实地考察的方式,追踪自1936年红军会宁胜利会师以来的会宁红色文化发展。探寻红色文化旅游与新时代脱贫攻坚战的有机关联,为创新红色精神传承方式提供了生动而有效的范本。

探访城乡发展

求学在外,最亲切不过是乡音。大夏学子借实践机会聆听家乡大地的脉搏心跳,为其发展贡献自己的力量。

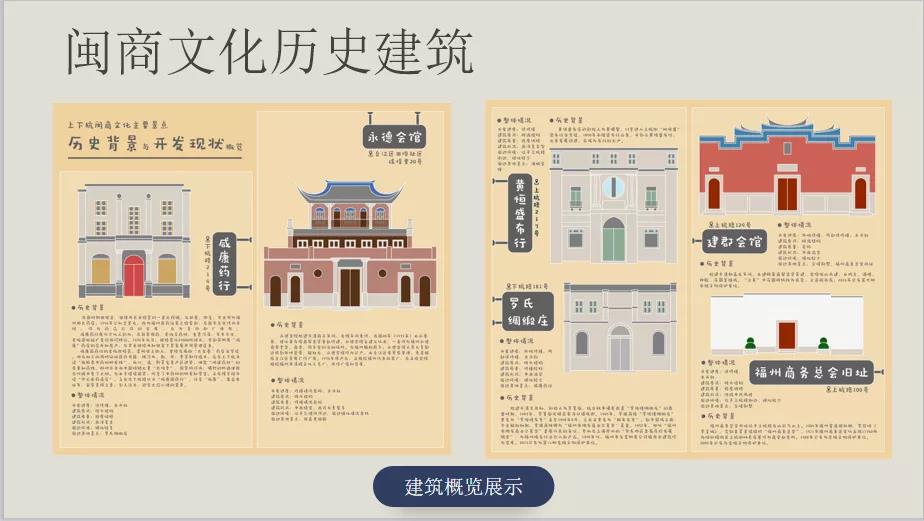

《基于闽商文化的上下杭保护开发现状调研》项目成员通过探寻福州上下杭历史文化街区,了解上下杭商业文化的历史、现状与前景,并思考以闽商文化为代表的传统商业历史资源如何在历史文化街区的保护开发进程中得到传承、创新性结合发展。

《谐声叶韵,瓯越诗风——唐至明时期瑞安当地诗人诗歌汇编》项目聚焦于浙江瑞安的本地诗人诗词,在取得瑞安当地文化人士支持的情况下,对唐至明代瑞安当地诗人诗词作品近乎亡佚进行抢救和发掘,并汇编成《瑞安诗人作品集》,对瑞安地缘历史文化遗产的保护传承工作有较大意义。

《“律动丝路·沉浸式民俗文化体验课程”田野调查》项目聚焦研究新疆非物质文化遗产的传统技艺文化。到新疆各地区进行田野调查,并开展“新疆非遗民俗文化沉浸式体验展览”,与手艺传承人零距离接触,力求探索出一条传播新疆非遗民俗技艺文化的新道路。

《德化街的兴衰——探究郑州市百年德化街的兴衰与变迁》项目成员以消费者的视角,为昔日繁华的德化街的衰落寻找原因,并富有针对性地提出建议。

《厉家村特色与历史变迁研究》项目以影片形式记载了整个寻根过程,针对当下村民外迁、村落“空心化”的现象具有一定现实意义。

调研社会民生

观察社会现象,体察社会民情。

书院学子在《乡村教师支持计划中外来教师的“在地化”及其困境对教育公平的影响》项目中将目光聚焦在城乡二元结构下的教育不公问题。

《走访上海市第四聋校,探究上海当下特殊教育现状》项目成员将目光投向了上海特殊教育领域的现状。

而《宪法知多少--中小学生宪法意识调研》项目则将调查聚焦在中小学生宪法意识上。《世界农业文化遗产现状调研——以绍兴香榧群为例》项目成员在考察绍兴古香榧群的基础上调研了目前中国世界农业文化遗产的保护情况,并进一步思考如何平衡世界农业文化遗产的保护与开发。

探访职业生涯

探访不同职业,指点未来迷津。

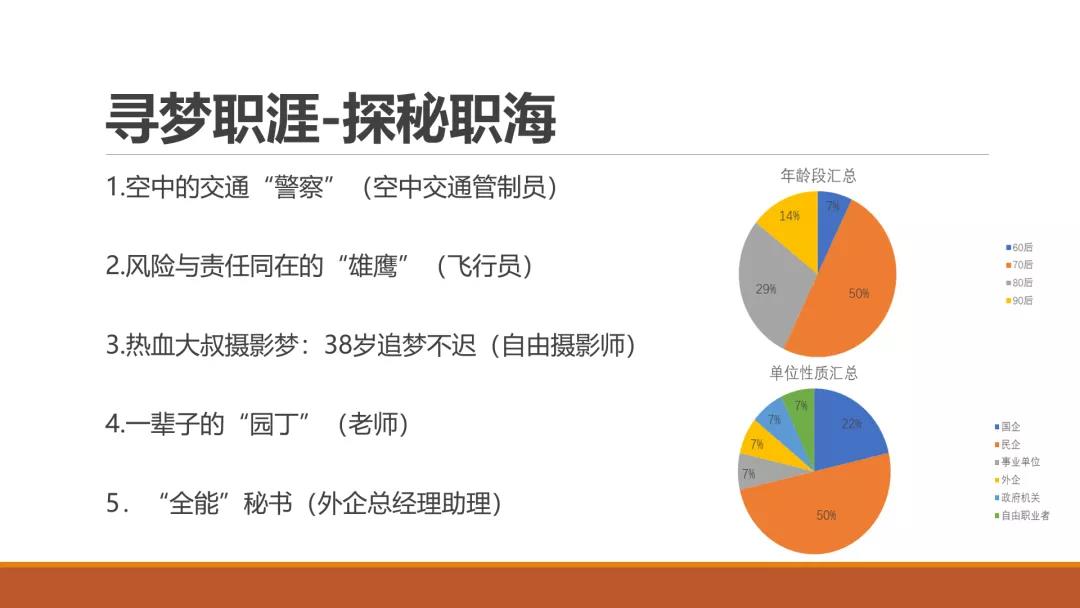

《探秘职海》实践项目突破空间限制,对14位来自不同领域的职业者进行了云访谈,初步获得了社会职涯认知。《寻梦职涯——杂志编辑的一天》项目成员通过采访《读者》杂志主编,较为深入地了解职业编辑的日常工作与职业前景等。

师大情母校行

大夏学子利用假期回到母校,通过实践将过去与现在联结。

《“师大情•母校行”赴上海市盲童(低视力)学校宣讲》项目来到上海唯一一所招收和培养视障学生的特殊学校——上海盲校。项目负责人着重从视障学生的角度,分享了自己在普校的学习生活体会,鼓励同学积极备考。

《微调研在铜陵--当我谈起高考改革,你谈些什么?》项目针对高考改革这一热点展开社会调研。成员们不仅对高考改革有了更深的了解,锻炼了实践能力、培养探索精神,也为母校的学弟学妹提供了有针对性的帮助。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

这个特殊的寒假,

大夏学子以更多创新的方式

活跃在祖国的每个角落,

用青春之光,

点亮中国大地。

大夏书院2020年寒假社会实践答辩结果公示

文|刘航宇

编辑|梁欢

来源|大夏书院团委实践部